地質現象シミュレーションコードの開発

CIP法を使ったコード開発

これまで,断層運動による地層の変形などの地質分野でのシミュレーションにおいては,個別要素法や有限要素法

が多く用いられてきた.しかし,有限要素法では,物質の移動とともにメッシュが変形するので,物質境界がはっきりすると言う利点がある,

一方そのために物質の大変形,物質の分裂,融合を計算できない.

断層のシミュレーションにおいては,断層変位による地層の断絶や,基盤周辺での地層の大変形をシミュレーションできないことが問題となる.

一方,差分法ではメッシュを固定して計算をするので,物質の大変形,物質の分裂,融合を計算することができる.

しかし,これまでの差分法の欠点として数値拡散によって物質同士の境界が不鮮明になってしまうと言う問題があった.

そのために,堆積物と,大気の境界や地層境界が不鮮明になり計算が不正確になるので,

地質分野でのシミュレーションにおいては差分法はあまり使われてこなかった.

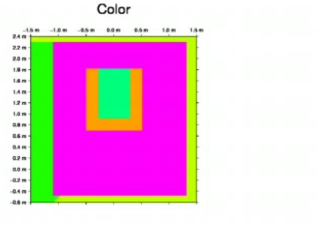

そこで本研究では差分法の一種であるCIP法を使ってシミュレーションをしている.

CIP法では,デジタイズと言う手法を用いて数値拡散を事実上なくすことができるので,物質境界はシャープなままである.

また,シミュレーションコードが有限要素法に比べて簡潔で,計算速度も早く,計算精度が3次精度と高い,並列化が容易,などの特徴である.

シミュレーションムービー

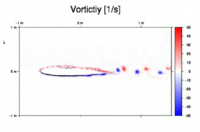

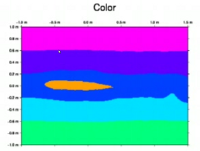

ニュートン流体のシミュレーション(カルマン渦列)

カルマン渦についてはこちらから(Wikipediaにとびます)カルマン渦

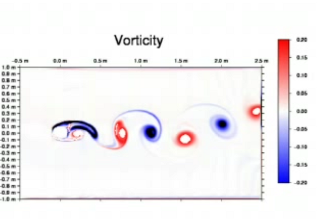

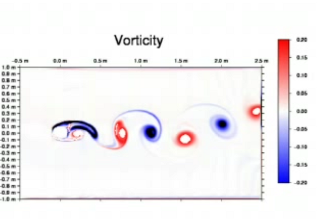

渦度表示

渦度についてはこちらから(Wikipediaにとびます)渦度

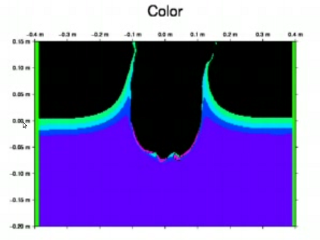

カラー表示

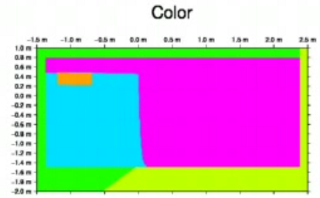

タコマ橋シミュレーション(自励振動)

タコマ橋についてはこちらから(Wikipediaにとびます)タコマ橋

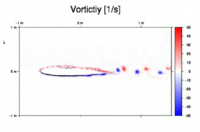

渦度表示

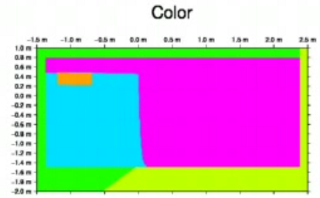

カラー表示

自然は人間の一歩上手をいくという例だと思います。

空気でシミュレーションするとレイノルズ数が大きくなりすぎて乱流が発生するので水でシミュレーションしていたりする。

(現時点では乱流をシミュレーションできない)

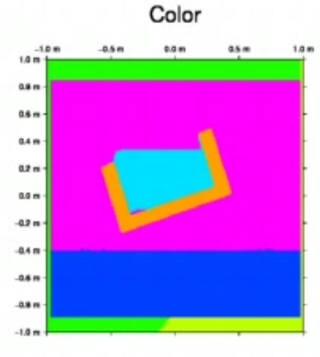

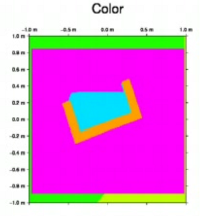

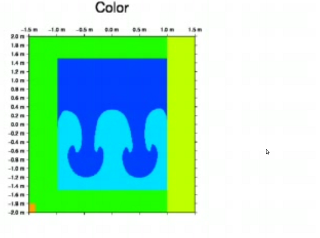

翼のまわりの空気の流れ

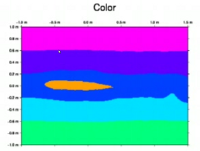

翼の迎角を大きくしてゆくと翼上面で気流の剥離が起こり失速状態になる

渦度表示

カラー表示

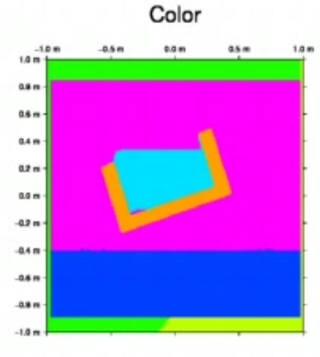

ダムブレイク問題

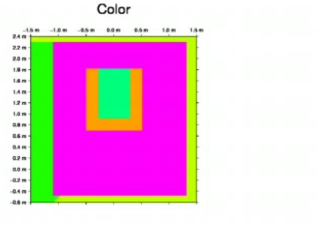

レイリー・テイラー不安定性 (こう書くと,難しそうに聞こえますが,「軽いものの上に重いものが乗っていると重いものが下に移動するよ」ということです.

レイリー・テイラー不安定性についてはこちらから(Wikipediaにとびます)レイリー・テイラー不安定性

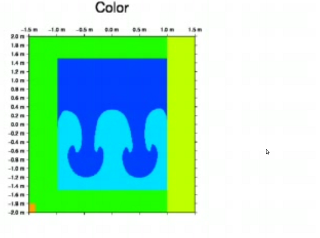

ニュートン流体のシミュレーション(ひっくり返したバケツ)

厳密な質量保存をしていないので飛沫が飛ぶと水が減っていく(^_^;)

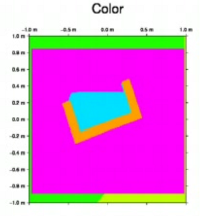

粘土(ビンガム流体)+水(ニュートン流体)のシミュレーション (ひっくり返したバケツ)

やっぱり飛沫が飛ぶと水が減っていく,そのうちに厳密な質量保存系に書き換える予定(は未定)

↑仕事でやっているシミュレーションでは飛沫とか飛ばないので問題ないのですが

粘土(ビンガム流体)のシミュレーション+床に摩擦あり (ひっくり返したバケツ)

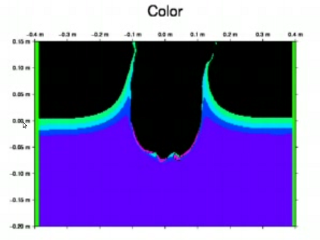

インパクトクレーター 衝突体、地面ともに砂 衝突体の速度30m/s

インパクトクレーター 衝突体、地面ともに粘土(破砕作用も考慮) 衝突体の速度30m/s

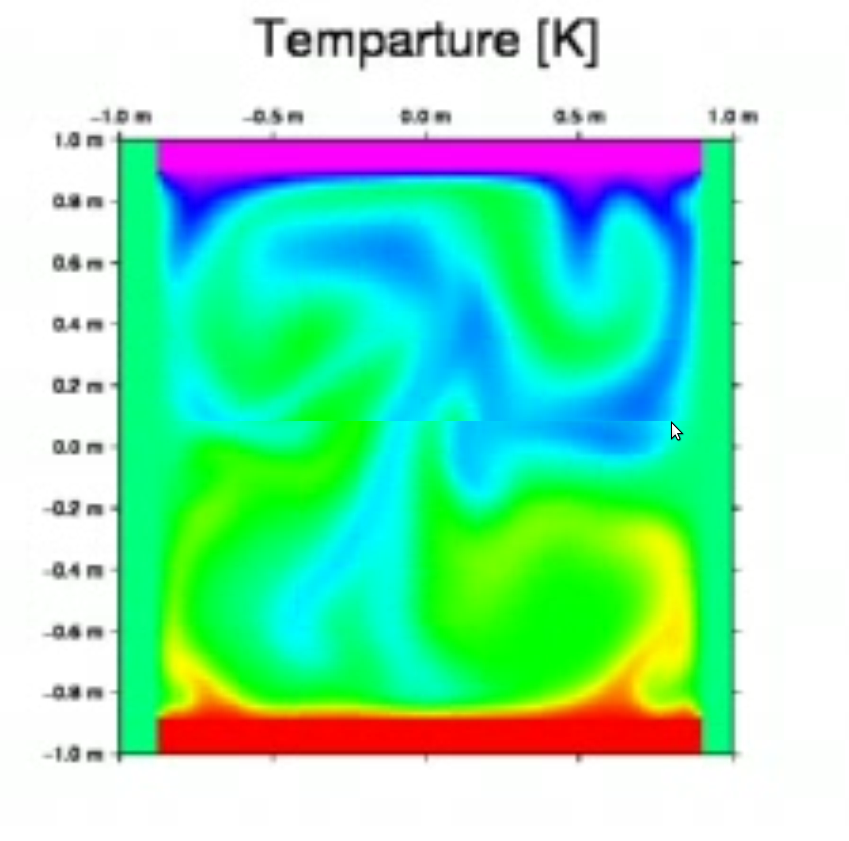

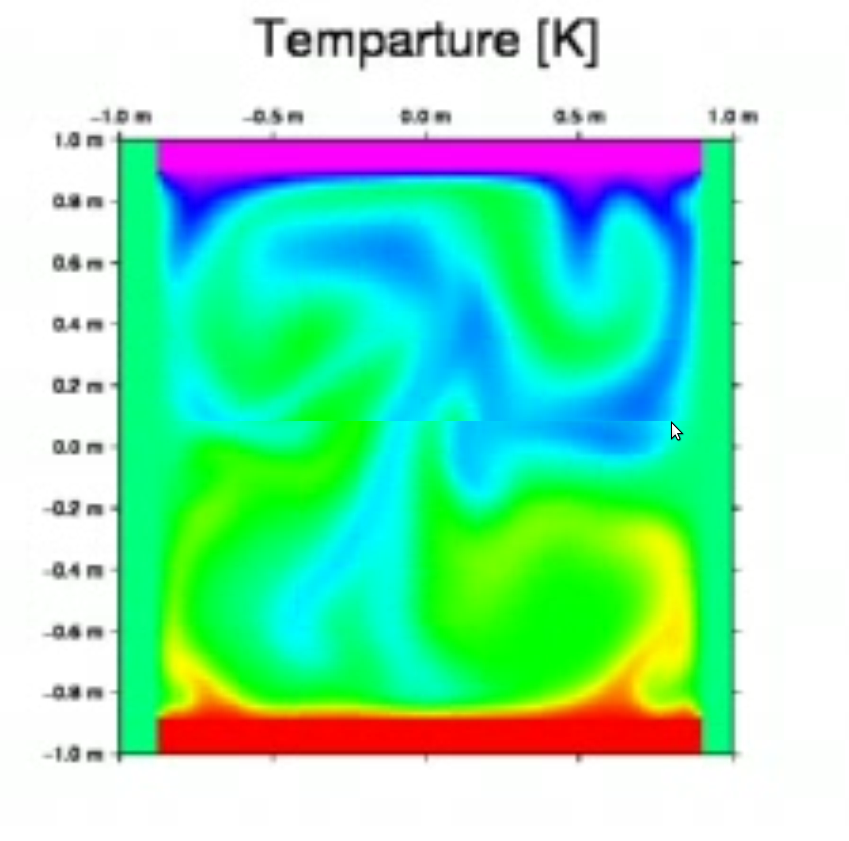

熱対流1 非圧縮流体なので擬似的に密度を設定しています

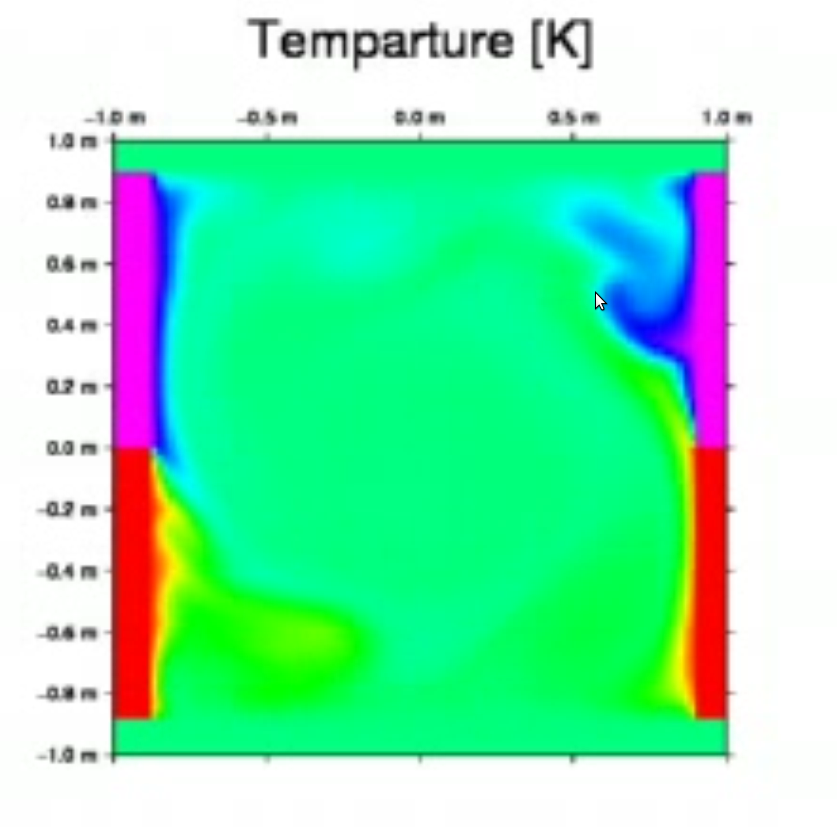

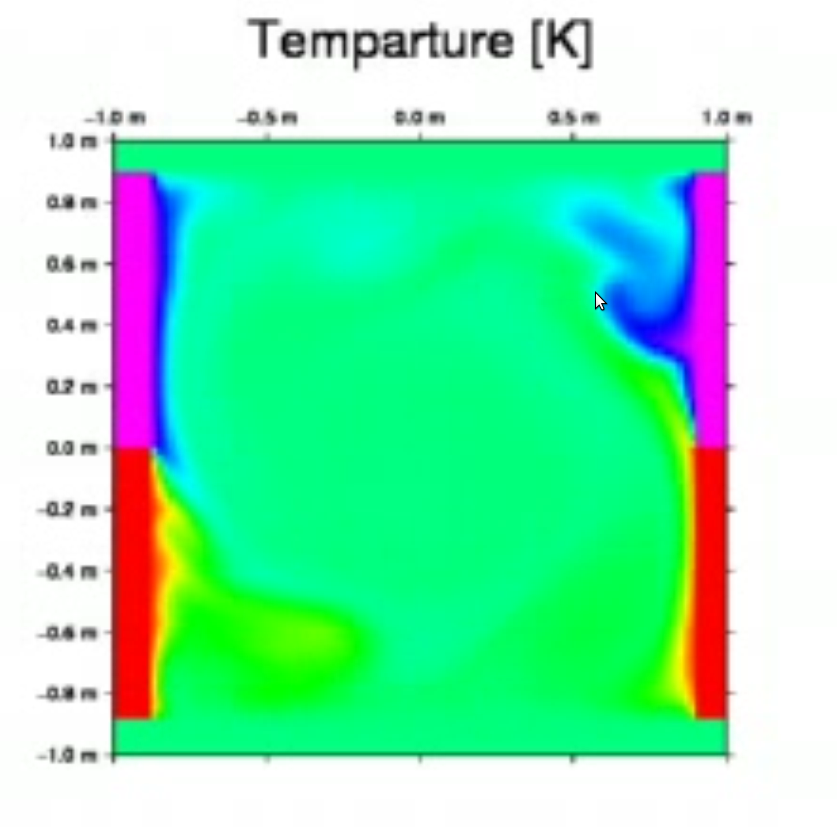

熱対流2 非圧縮流体なので擬似的に密度を設定しています

休日におもしろそうな流体現象のシミュレートをちまちまやっておりますので,少しずつ充実させていこうと思います.

今後の予定

現在はopenMPによって並列計算をしているが

GPGPUによって計算の更なる高速化をはかる. 高性能グラフィックボード欲しい(^_^;).

もどる